Di tanah yang sudah lama kehilangan arti damai, Maria, seorang ibu berusia 40 tahun, berangkat dari tenda pengungsian di barat Rafah dengan harapan sederhana: membawa pulang sekarung bantuan makanan untuk ketujuh anaknya yang nyaris sekarat karena lapar. Tapi yang kembali bukanlah ibu yang menenteng harapan, melainkan tubuh tak bernyawa dalam kantong jenazah.

Putrinya, Malak (21), masih tercekik oleh luka yang tak sembuh. Ia mengingat malam itu, malam yang akan terpatri selamanya dalam benaknya. Bersama keenam saudara kandungnya, Malak memohon agar sang ibu tidak pergi ke pusat distribusi bantuan yang dijalankan oleh Gaza Relief Foundation, lembaga yang dituding sebagai “jebakan kematian” oleh berbagai organisasi lokal dan internasional.

“Kami berkata, jangan tinggalkan kami seperti ayah yang tak kembali. Kami takut menjadi yatim sepenuhnya,” tutur Malak, mengingat trauma kehilangan sang ayah, Muhammad (41), yang syahid pada 4 September setelah ditembak drone Israel saat hendak mengambil selimut di rumah mereka yang porak poranda.

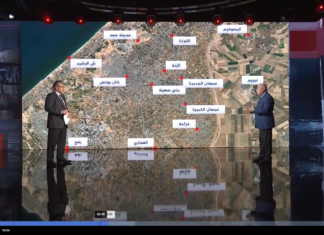

Namun rasa lapar lebih kuat dari rasa takut. Pagi buta, Maria meninggalkan anak-anaknya yang masih tertidur di tenda pengungsian di Khan Younis, lalu berjalan menuju pusat bantuan yang dijaga tentara Israel, berharap dapat membawa pulang sekeping roti untuk anak-anaknya yang tak makan selama lebih dari 10 hari.

Ia tak tahu bahwa perjalanannya akan berakhir tragis. Sebuah peluru menembus lehernya—membuatnya syahid di tempat. Ia tak kembali membawa makanan, hanya dibawa pulang oleh para pelayat dalam diam, meninggalkan anak-anak yang kini sepenuhnya yatim, digulung ombak perang dan kelaparan.

Pusat Bantuan atau Pusat Kematian?

Lembaga-lembaga internasional, termasuk UNRWA, telah lama menyebut pusat distribusi bantuan ini sebagai “perangkap maut”—tempat yang tak memiliki standar kemanusiaan, dan dijadikan alat Israel untuk “merekayasa kelaparan”, memaksa dua juta lebih warga Gaza tunduk melalui perut yang kosong.

Data resmi dari otoritas Gaza mencatat lebih dari 1.157 orang syahid, lebih dari 7.750 terluka, dan sekitar 45 orang hilang sejak pusat bantuan ini dibuka akhir Mei lalu.

“Ini bukan pusat bantuan. Ini pusat kematian,” kata Malak, dengan suara getir, sembari menyerukan penolakan terhadap pusat-pusat seperti itu dan mendesak penutupannya.

Anak-anak Tanpa Pelindung, Masa Depan Tanpa Cahaya

Kini, Malak bukan lagi sekadar kakak tertua. Ia menjadi ibu bagi keenam adiknya—termasuk Suleiman (8) dan Qusay (19) yang kakinya cacat karena serangan udara. Qusay membutuhkan operasi yang tak tersedia di rumah sakit Gaza, yang kini lumpuh total akibat blokade Israel yang menutup rapat-rapat seluruh jalur masuk bantuan medis dan bahan bakar.

Sejak 2 Maret, blokade ini telah menciptakan kelaparan sistematis yang merenggut nyawa 147 warga Gaza, termasuk 88 anak-anak.

“Ini bukan hidup,” keluh Malak, yang studinya di perguruan tinggi pun terhenti karena institusinya dihancurkan. “Di mana dunia yang berteriak demi hak-hak hewan, ketika dua juta manusia di Gaza dibiarkan mati kelaparan, dibom, dan dibungkam?”

Matanya memerah, terbakar oleh air mata yang belum sempat kering. Ia tidak sempat berduka, karena tanggung jawab sebagai pengganti orang tua kini sepenuhnya di pundaknya.

Yatim Piatu dalam Diam

Sejak agresi Israel dimulai pada 7 Oktober 2023, tercatat 46.000 anak menjadi yatim, menurut data lembaga sosial. Di antaranya, 2.500 anak kehilangan kedua orang tua, sisanya kehilangan ayah atau ibu. Mereka disebut sebagai “korban sunyi”—anak-anak yang kehilangan suara di tengah gemuruh perang.

Nidal Jaradeh, Direktur Institut Al-Amal untuk Anak Yatim, menyebut jumlah yatim piatu kini telah melonjak jauh melebihi kapasitas lembaganya. “Sebelum perang, kami melayani 14.000 anak yatim. Sekarang jumlahnya meningkat drastis dan tak tertampung,” ujarnya.

“Anak-anak seperti Malak dan adik-adiknya akan terus diingatkan oleh rasa lapar akan siapa yang mereka kehilangan. Trauma mereka mendalam, menyatu dengan tubuh dan jiwa, dan butuh waktu serta perhatian psikososial yang intensif,” tambahnya.

Beberapa anak bahkan menjadi saksi langsung kematian orang tua mereka—mereka bukan hanya yatim, tapi juga korban yang memikul kenangan yang tak bisa dilupakan.

Gaza hari ini bukan hanya kisah tentang peluru dan puing-puing, tetapi tentang anak-anak yang dibesarkan oleh luka, diberi makan oleh duka, dan bertahan hidup dalam sunyi yang memekakkan nurani.