Brigadir Jenderal Elias Hanna, pakar militer dan strategi, menegaskan bahwa perlawanan Palestina telah berhasil mengubah keterbatasannya—yakni ketiadaan kedalaman geografis secara horizontal—menjadi kekuatan nyata lewat rekayasa luar biasa: terowongan bawah tanah sedalam ratusan kilometer.

Dalam analisis terbarunya, Hanna menyebut strategi ini menjelaskan mengapa Israel gagal menuntaskan agresinya di Gaza, meskipun telah berlangsung berbulan-bulan dan didukung kekuatan militer superior.

“Sejak awal, perlawanan tak memiliki ruang geografis terbuka. Tapi mereka mengubah lanskap Gaza menjadi medan bawah tanah yang kompleks—kedalaman geografis vertikal,” jelasnya.

Menurut data publik yang ia kutip, panjang jaringan terowongan perlawanan saat ini diperkirakan mencapai 750 kilometer, dan militer Israel hanya berhasil menghancurkan sekitar 30 persen saja.

Hal ini, kata Hanna, menggambarkan ketidakmampuan Israel untuk mengakhiri perang dengan cepat, meski memiliki teknologi canggih dan jumlah pasukan yang besar.

Adaptasi Cepat, Taktik Kreatif

Lebih lanjut, Hanna menilai bahwa kemampuan adaptasi para pejuang Gaza jauh melampaui kecepatan adaptasi militer Israel. “Setiap fase perang, setiap perubahan medan dan infrastruktur sipil, selalu direspons perlawanan dengan taktik baru,” ujarnya.

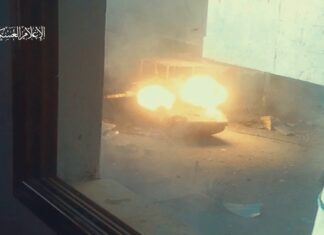

Ia mencontohkan strategi jebakan di Shujaiya, di mana pasukan perlawanan memadukan sisa proyektil yang tidak meledak dan bahan peledak penetratif untuk menghasilkan ledakan besar yang menghantam kendaraan militer Zionis.

Video operasi tersebut bahkan dirilis oleh Brigade Al-Quds, sayap militer Jihad Islam Palestina, yang menunjukkan kehancuran kendaraan militer Israel akibat ledakan terkoordinasi di timur Gaza.

Israel Terjebak dalam Perang Gerilya

Menurut Hanna, apa yang kini terjadi di Gaza bukan sekadar agresi militer biasa, tapi sudah masuk dalam fase perang gerilya yang menguras tenaga. Tanda-tanda kelelahan muncul dari dalam negeri Israel sendiri: sulitnya merekrut komunitas Haredi, gelombang penolakan dari pasukan cadangan, hingga munculnya petisi penolakan wajib militer.

Padahal, Kepala Staf Militer Israel Eyal Zamir sebelumnya mengklaim butuh 3 bulan operasi darat dan 9 bulan untuk “membersihkan Gaza” dari perlawanan. Tapi, kata Hanna, realitas di lapangan justru mempermalukan ramalan itu.

Mengkritik Pendekatan Brutal terhadap Sipil

Hanna juga mengecam keras strategi Israel terhadap warga sipil. Ia menyebut tujuan utamanya bukan sekadar menghancurkan perlawanan, tetapi mendeportasi penduduk Gaza secara sistematis dengan dalih “zona kemanusiaan”.

“Israel mengmiliterisasi makanan, air, obat-obatan—bahkan keamanan dasar rakyat Gaza—untuk memaksa mereka pindah dari satu area ke area lain. Itu cara licik untuk menghapus hak mereka kembali ke rumah di Beit Lahiya, Shujaiya, atau Jabalia,” jelasnya.

Ia menutup analisanya dengan satu simpulan tajam: “Jika Israel benar-benar ingin mengakhiri perang, maka jalannya bukan lewat senjata—tapi lewat politik.” Menurutnya, inilah kekurangan fatal dalam strategi Benjamin Netanyahu yang bertaruh pada kemenangan militer tanpa arah politik yang jelas.