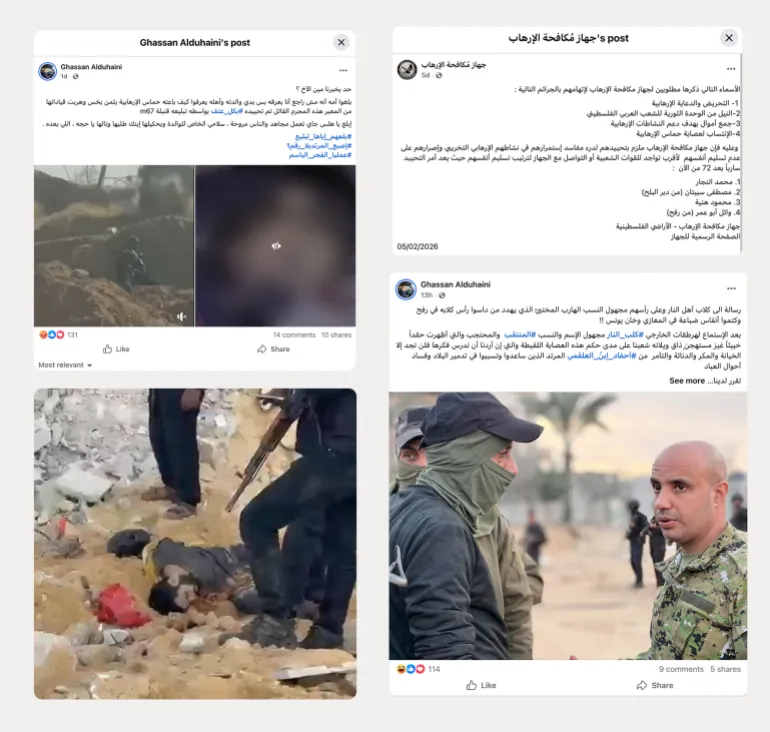

Di tengah puing-puing Rafah, Gaza selatan, dan kawasan yang dikenal sebagai “garis kuning” di bawah kendali militer Israel, muncul pola operasi yang memunculkan pertanyaan serius. Agen pengkhianat “Abu Shabab” bukan hanya bergerak di lapangan di bawah pengawasan pasukan Israel dan terlibat dalam penangkapan serta pembunuhan terarah, tetapi juga menggencarkan kampanye media sosial yang agresif. Mereka menyebarkan video penahanan, memperlihatkan jasad pejuang yang diperlakukan tidak manusiawi, serta memamerkan kendaraan dan perlengkapan militer.

Gelombang kemarahan publik pun tak terhindarkan. Muncul dugaan bahwa Israel tengah merancang citra “kepahlawanan instan” bagi kelompok ini, membingkainya sebagai kekuatan baru yang seolah-olah menguasai medan dan memburu perlawanan.

Tim verifikasi Al Jazeera menelusuri dua insiden terbaru yang memperlihatkan pola mencolok: narasi resmi militer Israel beririsan langsung dengan konten visual yang dipublikasikan milisi. Analisis citra dan kronologi peristiwa mengarah pada indikasi dukungan logistik Israel yang tak lagi samar.

Pola Operasi: Militer Menyerang, Milisi Datang Mengambil Gambar

Data lapangan dan pernyataan resmi menunjukkan operasi penyerangan (melalui drone dan unit khusus) dilakukan oleh militer Israel. Setelah operasi selesai, milisi masuk ke lokasi untuk mendokumentasikan hasilnya. Foto dan video kemudian disebarkan dengan pesan implisit: merekalah penguasa lapangan.

Insiden pertama (30 Januari 2026)

Ghassan al-Dahini, pimpinan milisi di Rafah, mengunggah video dirinya bersama seorang tahanan yang diidentifikasi sebagai Adham al-Akar, yang disebut media Palestina sebagai komandan satuan di Brigade Al-Qassam. Al-Dahini mengklaim pasukannya yang menangkap al-Akar usai keluar dari terowongan.

Namun pada hari yang sama, militer Israel merilis pernyataan resmi: pasukan Brigade Tempur ke-7 bersama badan keamanan dalam negeri (Shin Bet) menangkap “komandan utama Batalion Rafah Timur” dan menewaskan tiga lainnya dalam operasi tersebut. Rincian militer itu spesifik, bentrok, korban tewas, satu orang ditangkap.

Kontrasnya jelas. Militer memaparkan kronologi tempur, sementara al-Dahini hanya tampil dalam “adegan akhir” bersama tahanan. Perbedaan ini memperkuat dugaan bahwa peran milisi sebatas menerima dan merekam hasil operasi yang telah diselesaikan tentara Israel, lalu mengemasnya sebagai prestasi sendiri. Video yang memperlihatkan perlakuan kasar terhadap al-Akar memicu kemarahan luas di Gaza.

Insiden kedua (9 Februari 2026)

Skenario serupa berulang. Akun milisi mempublikasikan foto jasad seorang syuhada dan video yang menampilkan anggota mereka sedang “beraksi”. Namun rekaman itu justru memperlihatkan kelemahan narasi: terdengar arahan jelas dari perekam agar salah satu anggota melempar granat ke bangunan yang sudah hancur. Tidak terdengar baku tembak nyata.

Tak lama berselang, militer Israel mengumumkan telah mendeteksi dan menewaskan empat pejuang saat keluar dari terowongan di Rafah timur, operasi yang kembali diklaim dilakukan Brigade ke-7. Sekali lagi, klaim resmi Israel berbenturan dengan panggung visual milisi.

“Pelat Kuning” dan Jejak Logistik

Indikasi dukungan Israel tak berhenti pada sinkronisasi narasi. Sebuah unggahan dari akun yang diduga anggota milisi memperlihatkan kendaraan lapangan yang mereka gunakan. Analisis detail gambar menunjukkan pelat nomor kuning, identik dengan registrasi Israel. Ini bukan kali pertama perlengkapan yang diasosiasikan dengan Israel muncul dalam dokumentasi milisi.

Rangkaian bukti visual dan kronologis itu mengarah pada satu kesimpulan: Israel bukan sekadar memberi ruang operasi, tetapi juga dukungan logistik dan (secara efektif) panggung publikasi. Milisi diberi citra kemenangan, kendaraan, dan eksposur, sehingga tampil sebagai kekuatan alternatif di tengah masyarakat Gaza.

Sejumlah pengamat menilai pola ini berbahaya. Ia menciptakan ilusi konflik internal Palestina-Palestina, mengaburkan peran aktor utama yang berada di balik “garis kuning”. Investigasi sebelumnya juga menunjukkan adanya pola perekrutan milisi lokal untuk kepentingan keamanan dan intelijen, yang kemudian ditinggalkan ketika tidak lagi efektif.

Di medan yang porak-poranda, perang tak hanya berlangsung dengan peluru dan drone, tetapi juga lewat rekayasa citra. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang menembak, melainkan siapa yang mengatur panggung, dan untuk tujuan apa.